CRIMSON PEAK

de Guillermo del Toro (Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, Jessica Chastain)

Guillermo del Toro est sans doute actuellement le plus célèbre des cinéastes barbus hollywoodiens au « léger » embonpoint, avec Peter Jackson.

Mais contrairement au néo-zélandais (qui a bien maigri), notre mexicain de service a presque exécuté un sans-faute derrière la caméra, explorant un univers cohérent et très personnel qui se reflète entre grosses productions particulièrement réussies (« BLADE 2 », « HELLBOY – LES LÉGIONS DE L’OR MAUDITE », « PACIFIC RIM » – que beaucoup ont injustement critiqué, n’ayant rien compris à la chose) et budgets plus modestes, tout aussi remarquables (« LE LABYRINTHE DE PAN », « MIMIC »).

Outre sa prolixe activité de producteur (la sympathique série tv THE STRAIN) et scénariste pour d’autres, il tente de finaliser ses propres envies, qui ne verront pas forcément le jour et ce, malgré sa notoriété.

Exemple fameux : « LES MONTAGNES HALLUCINÉES », d’après la court roman éponyme de Lovecraft – source récurrente d’inspiration du réalisateur – une tentative d’adaptation sans cesse abandonnée et relancée. L’Arlésienne dans toute sa splendeur.

Espérons que sa version de PINOCCHIO en animation, annoncée comme sombre, aboutisse.

En attendant, débarque aujourd’hui, sur les écrans, un projet qu’il nourrissait depuis quelque temps.

Au siècle dernier, aux États-Unis, dans l’État de New-York, Edith Cushing, une jeune romancière débutante – ayant perdu sa mère étant enfant – vit seule avec son père, un riche industriel. Possédant le don de voir et de communiquer avec les âmes des défunts, notre apprentie écrivain est avertie par le fantôme de sa maman de se méfier d’un endroit appelé « Crimson Peak ». Quelques années plus tard, elle fait la connaissance d’un séduisant baronnet anglais et de sa soeur venus chercher des investisseurs pour financer les travaux de leur exploitation minière…

Comme son collègue Alfonso Cuarón (et copain d’enfance), del Toro aime à ne jamais faire le même film.

Ici, il aborde de plein pied le fantastique gothique dans une veine respectueuse et classique, proche des modèles féminins littéraires du genre – Ann Radcliffe et surtout Mary Shelley – doublée d’hommages à certains « classiques » dans le domaine comme « LES INNOCENTS » de Jack Clayton, Mario Bava (pour les couleurs, superbes présentement), les productions HAMMER (par exemple, le nom de famille de l’héroïne – Cushing – renvoie évidemment à l’éternel interprète de Van Helsing dans la saga des « DRACULA »), « REBECCA » d’Hitchcock, Roger Corman adaptant Edgar Poe, ou encore le méconnu et étonnant « THE CHANGELING » de Peter Medak.

Fidèle à ses anciens travaux, le romantisme est toujours de mise avec le sieur Guillermo, qui là, s’en trouve exacerbé de par son sujet, les costumes chatoyants, le soin apporté à la mise en scène, sobre mais efficace, et le casting convaincant – la palme revenant à Jessica Chastain, majestueuse en tourmentée.

Prenant le temps de bien poser les bases de son récit, et malgré une intrigue assez simple, le responsable de « CRONOS » parvint à instaurer une atmosphère assez prenante, comportant son lot de scènes efficaces – la plupart des apparitions.

Malheureusement, en dépit d’un incroyable travail sur les décors et l’esthétique prôné tout le long – alors que tout y est – jamais le manoir, véritable personnage à part entière où s’ébrouent les principaux protagonistes, n’« existe » et ne participe pleinement à l’action, au contraire de « LA MAISON DU DIABLE », le chef-d’oeuvre de Robert Wise, autre influence revendiquée par del Toro.

Car, et c’est un paradoxe, tout y est trop beau, trop soigné.

Il manque ce petit côté déliquescent qui aurait fait toute la différence et aurait augmenté l’immersion du spectateur, lequel peut rester sur le seuil de la porte.

Il n’empêche, « CRIMSON PEAK » possède d’immenses qualités, et doit se regarder comme une oeuvre débordant de passion, de générosité, imparfaite certes, mais tentant de procurer le plus beau des spectacles qui soit.

Et rien que pour ça…

BELLES FAMILLES

de Jean-Paul Rappeneau (Mathieu Amalric, Marina Vacth, Gilles Lelouche)

Plutôt discret, 7 films (8 avec celui-ci) en 50 ans, Jean-Paul Rappeneau est néanmoins un metteur en scène brillant.

Son amour immodéré des actrices permit à Catherine Deneuve (« LE SAUVAGE »), Marlène Jobert (« LES MARIÉS DE L’AN II »), Anne Brochet (« CYRANO DE BERGERAC »), Juliette Binoche (« LE HUSSARD SUR LE TOIT »), Isabelle Adjani (« BON VOYAGE »), de donner certaines de leurs plus mémorables compositions.

Marina Vacth, la révélation de « JEUNE ET JOLIE » d’Ozon, à son tour, lui a tapé dans l’oeil.

A t’il réussi, comme avec les autres, à la sublimer ?

Jérôme Varenne, français habitant à Shanghai, est de passage à Paris. Apprenant que la maison familiale où il a grandi est au coeur d’un conflit local, il se rend sur les lieux. Là, il retrouve sa mère, son frère, un ami d’enfance, tous mêlés à un imbroglio juridique, et fait la connaissance de Louise, une jeune femme qui va chambouler sa vie…

Pétillant comme une bulle de champagne, « BELLES FAMILLES » illustre la quintessence de l’esprit Rappeneau : de la dérision entremêlée d’une touche dramatique, des dialogues ciselés, un tempo précis où rien n’est laissé au hasard, du théâtre, des interprètes au diapason – Vacth, mélange de Deneuve et de Birkin, est délicieuse, tout comme Amalric et Karin Viard.

Une comédie follement humaine.

Balzac aurait apprécié.

LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN

de Arthur Benzaquen (Kev Adams, Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide)

Sam et son meilleur pote, Khalid, le soir de Noël, se sont fait embauchés comme Pères-Noël aux Galerie Lafayette. Leur but est non pas de divertir les enfants mais de dérober tout ce qu’ils peuvent. Seulement Sam, suite à un quiproquo, se trouve obligé de raconter une histoire à tout un groupe de gamins. Il décide d’improviser avec sa version d’Aladin…

Premier long métrage d’Arthur Benzaquen, ex-directeur artistique chez la major musicale EMI, ce produit nullissime, mal joué, pas drôle, aux blagues éculées, ferait passer « LES VISITEURS EN AMÉRIQUE » pour du Orson Welles.

15 millions d’euros quand même pour tourner ça.

L’argent n’a peut-être pas d’odeur mais cette merde, oui, terriblement.

L’HOMME IRRATIONNEL

de Woody Allen (Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey)

Après un cru moyen mais charmant, « MAGIC IN THE MOONLIGHT », le père Allen – un opus par an oblige – revient avec « L’HOMME IRRATIONNEL », présenté en Hors Compétition, en mai, à Cannes.

Abe Lucas, un professeur de philo désabusé, au tempérament auto-destructeur, meurtri affectivement, cherche un sens à sa vie. Fraichement nommé dans l’université d’une petite ville américaine de province, il fait la rencontre de Rita, une collègue de travail et de Jill, une étudiante brillante. Entamant une liaison avec ces deux femmes, Abe, lors d’un concours de circonstance, va retrouver goût à l’existence…

Prenant un cliché éculé (l’idylle entre le prof de philo et son élève) mais sans jamais rien y apporté et filmant le tout paresseusement, l’auteur de « MANHATTAN » lasse cette-fois ci, malgré la prestance des comédiens (Emma Stone, réutilisée pour la seconde fois, s’inscrit dans la droite lignée des figures « alleniennes » du départ et Joaquin Phoenix s’en sort très bien pour son baptême).

Distillant, comme à son habitude, des phrases ironiques, ces dernières tombent souvent à plat et paraissent forcées, comme si le réalisateur juif le plus célèbre d’Amérique s’était désintéressé de l’entreprise.

Ca marchera sans doute sur certains (les lecteurs de « Télérama » notamment).

Sur d’autres non (vous, lecteurs de Parallèle(s)), et ils (vous) auront(ez) raison de ne pas se (vous) laisser avoir aussi grossièrement.

SVP, du viagra pour Woody.

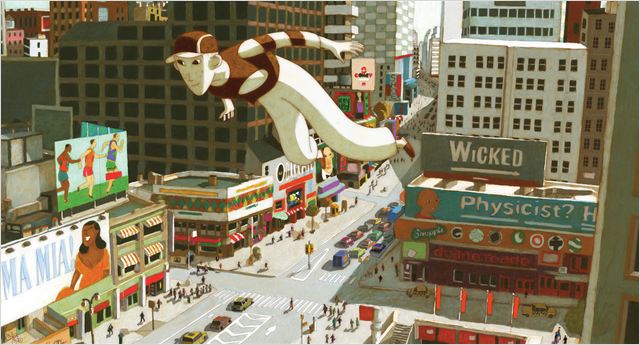

PHANTOM BOY

de Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli (avec les voix de Edouard Baer, Audrey Tautou, Jean-Pierre Marielle)

New-York. Léo, 11 ans, condamné par une grave maladie, a le pouvoir de s’extirper de son corps et de flotter dans les airs, invisible, durant un laps de temps limité. Accompagné d’Alex, un flic, il se lance à la poursuite d’un dangereux gangster menaçant la ville à l’aide d’un virus informatique…

Découvert avec le superbe « UNE VIE DE CHAT » en 2010, le duo Alain Gagnol/Jean-Loup Felicioli signe, avec « PHANTOM BOY », un dessin animé original, empreint de poésie, au style graphique évoquant le génial italien Lorenzo Mattoti.

Une réussite même si un peu trop bavard.

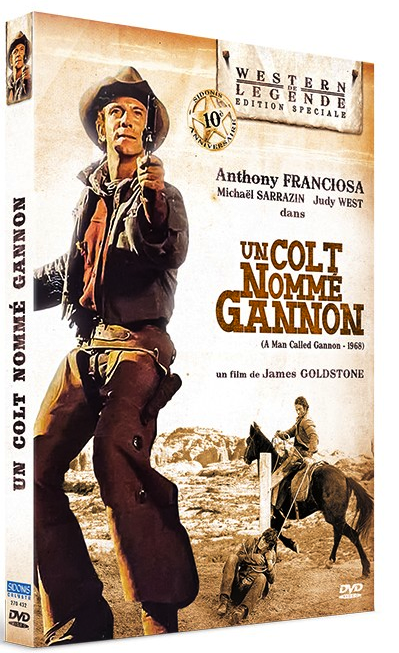

Le DVD de la semaine : « UN COLT NOMMÉ GANNON »

de James Goldstone / SIDONIS-CALYSTA

L’épopée du western cinématographique US est vaste et passionnante.

Des micro-budgets d’une bobine, voire deux, au temps du muet, puis avec le parlant – des sommes de plus en plus conséquentes – l’évolution ne fut pas sans heurt.

Nombre de directeurs primordiaux, futurs spécialistes, ont commencé ainsi : John Ford, Allan Dwan, William Wellman, Howard Hawks…

Et puis plus tard, confronté à sa version latine, bâtarde, venant d’Italie (Leone, Sollima, Corbucci) – conspuée à tort par Eddy Mitchell – à la montée en puissance de la télévision dans les sixties et à un dynamitage interne, principalement du à Sam Peckinpah et Arthur Penn, le genre accoucha d’oeuvres hybrides, crépusculaires et souvent dignes d’intérêt.

Pour preuve, ce « COLT NOMMÉ GANNON », édité dans une belle copie par SIDONIS-CALYSTA, jamais avare de nous faire (re)découvrir des immanquables ou bien des séries B à réévaluer.

Cow-boy libre, Gannon se lie d’amitié avec Jess, un jeune garçon désoeuvré, proche de la mendicité, et devient son mentor. Ensemble, ils sont engagés dans un ranch, gouvernée par une affriolante veuve. Lors de l’annonce de l’arrivée imminente d’un important troupeau de bêtes, les fermiers se regroupent pour enclore et protéger leurs terres. Détestant les barbelés qu’il rend responsable de la mort de son frère, Gannon néanmoins se range de leur côté. Dès lors, il devra affronter son élève, lui, dans l’autre camp…

Remake de l’imparable « L’HOMME QUI N’A PAS D’ÉTOILES » de King Vidor, « A MAN CALLED GANNON » (titre en vo), est symptomatique de l’état des lieux du western outre-Atlantique de l’époque (nous sommes en 1968).

Malgré tout, en amenant des différences, il s’avère agréable à plus d’un égard, tant par les prestations des « remplaçants » de Kirk Douglas et William Campbell – respectivement Anthony Franciosa (« UN HOMME DANS LA FOULE » de Kazan), sorte de Dean Martin du pauvre mais solide second couteau, et Michaël Sarrazin, qui connu son heure de gloire, au côté de Jane Fonda, avec sa performance épatante dans « ON ACHÈVE BIEN LES CHEVAUX – que par la relation père/fils développée, à base d’initiation.

Aux manettes, c’est James Goldstone, un de ces artisans justement qu’il serait bon de reconsidérer tant sa filmo recèle quelques excellentes bricoles, comme le magnifique « VIRAGES » où Paul Newman campe un pilote de course automobile, obsédé par son métier, et délaissant son épouse, Joanne Woodward, ou bien « THEY ONLY KILL THEIR MASTERS », curieux et attrayant thriller où James Gardner est un inspecteur de police dans un bled paumé, enquêtant sur un meurtre où le principal suspect est le chien de la victime.

Côté bonus, comme de coutume, des présentations de Patrick Brion et Yves Boisset, peu éclairantes ce coup-ci.

« GANNON » fait partie d’une fournée où vous pourrez également vous délecter de l’étrange « LITTLE BIG HORN » (1951) de Charles Marquis Warren sur une patrouille de cavalerie essayant, dans un territoire empli d’indiens, de prévenir Custer du péril qui l’attend, ainsi que du trépidant « LES FUSILS DU FAR WEST » (1966) de David Lowell Rich où Buffalo Bill et Calamity Jane s’efforcent d’éviter le bain de sang entre les Cheyennes et l’armée.

Il y a encore tant de trésors à exhumer sur l’Ouest sauvage…