VICTORIA

de Justine Triet (Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud)

La décennie 70 est une époque bénie pour l’industrie hexagonale car surfant sur l’après 68.

Souvenez-vous : il est interdit d’interdire.

Nombre d’ovnis superbes virent le jour et certains sont, hélas, un peu tombés dans l’oubli : « LES IDOLES » de Marc’O, « LA FIANCÉE DU PIRATE » de Nelly Kaplan, « THEMROC » de Claude Faraldo, « L’AN 01 » de Jacques Doillon et Alain Resnais…

On désespérait de retrouver un tel « âge d’or ».

Et puis, en 2013, « LA BATAILLE DE SOLFÉRINO » marqua l’apparition remarquée (après quelques documentaires confidentiels) derrière la caméra de Justine Triet, figure de proue d’un nouveau courant alternatif, libertaire et non consensuel – véritable bouffée d’air frais dans un paysage cinématographique français sclérosé – incarnait également et notamment par Yann Gonzalez (« LES RENCONTRES D’APRÈS MINUIT »), Thomas Salvador (« VINCENT N’A PAS D’ÉCAILLES »), Jean-Christophe Meurisse (le délirant « APNÉE, qui sort bientôt) ou encore Antonin Peretjako (« LA FILLE DU 14 JUILLET »).

Ce dernier nous donna récemment son deuxième long, le rigolo « LA LOI DE LA JUNGLE ».

Ayant fait, cette année, l’ouverture de la Semaine de la Critique cannoise, Miss Triet a-t-elle, également, réussi son second métrage de fiction ?

Victoria Spick est avocate en droit pénal. Sa vie sentimentale est un désastre. Invitée à un mariage, elle y retrouve son ami Vincent et Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien de la victime. Acceptant à contrecœur de défendre Vincent, elle embauche Sam comme jeune homme au pair, qui ne tardera pas à devenir son assistant…

S’inspirant de la grande comédie hollywoodienne (Howard Hawks, Billy Wilder ou encore Blake Edwards), l’ancienne élève et diplômée de l’École nationale supérieure des beaux-arts rate le coche.

Si les intentions sont là, le résultat manque de fluidité et surtout de spontanéité.

Bénéficiant d’un budget plus confortable qu’auparavant, on sent la réalisatrice gênée aux entournures, comme si ces plus gros moyens financiers la paralysait quelque peu.

La déception est d’autant plus grande que l’on retrouve de façon trop rare, au détour d’une poignée de scènes, cette verve qui nous avait tant séduit, ces situations incongrues mais crédibles, cet art des dialogues énoncés par des acteurs en rupture totale (Virginie Efira pas si mal – malgré une carrière où le médiocre l’emporte pour l’instant -, Vincent Lacoste, cynique, égale à lui-même, au contraire d’un Melvil Poupaud, particulièrement mauvais et à côté de son personnage).

Il ne s’en faut pas de beaucoup pour que « VICTORIA » fonctionne.

Presque rien.

Justine p’tite goutte…

FREE STATE OF JONES

de Gary Ross (Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali)

Décidément, les studios d’outre-Atlantique sont à la peine avec la question raciale tant leurs productions, dissertant de la chose, ne sont guère convaincantes : « LA COULEUR DES SENTIMENTS », « 12 YEARS A SLAVE », « LE MAJORDOME » et prochainement, « LOVING » de Jeff Nichols dont la sortie, chez nous, a été datée le 15 février 2017.

Présentement, raconter les exploits de Newton Knight – figure mythique décriée des États-Unis, fermier qui pendant la Guerre de Sécession, dès 1862, fonda le premier État d’hommes libres où Noirs et Blancs étaient à égalité – s’avérait audacieux à l’heure de la popularité d’un Trump (même si en 1948, nous avions eu droit au joli « LE SANG DE LA TERRE », une version romantique abordant déjà cette légende, signée par George Marshall, avec la lumineuse Susan Hayward).

Hélas, trois fois hélas, entre une mise en scène jamais inspirée – d’un académisme qui ferait passer n’importe quel épisode de JULIE LESCAUT pour du Bergman – des enjeux traités par dessus la jambe, un McConaughey certes charismatique et solide mais peinant à retranscrire son tiraillement moral, un manque flagrant de lyrisme, impossible de conseiller cette fresque de 2 h 19.

Lisez ou relisez plutôt LA JEUNESSE DE BLUEBERRY ou, à la rigueur, un épisode des TUNIQUES BLEUES.

C’est plus court, vous vous ferez moins suer et vous apprendrez vraiment des choses.

CLASH

de Mohamed Diab (Hani Adel, Nelly Karim, Tarek Abdel Aziz)

Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution égyptienne. Au lendemain de la destitution du président islamiste Morsi, un jour de violentes émeutes, des dizaines de manifestants aux convictions politiques et religieuses divergentes sont embarqués dans un fourgon de police. Sauront-ils surmonter leurs différences pour s’en sortir ?..

Précédemment découvert avec le délicat « LES FEMMES DU BUS 678 », Mohamed Diab poursuit son étude des moeurs sociaux du monde arabe et signe là un drame immersif – présenté dans la section Un Certain Regard en mai – exécuté en quasi huis clos, avec quelques scènes extérieures stressantes à souhait.

Le tournage s’avéra difficile avec kidnapping d’un membre de l’équipe, tant le sujet est sensible.

Un bémol : trop de protagonistes enfermés ensemble, certains totalement clichés – malgré l’abattage des comédiens, très bons – et des passages obligés lors d’une telle situation.

Cependant, même si la forme l’emporte sur le fond, voici une oeuvre hautement recommandable.

WHERE TO INVADE NEXT

de Michael Moore

Devant la nullité de la chose (tant formel que thématiquement), un seul échappatoire pour vous spectateurs : le boycott.

Quand se rendra-t-on compte que Michael Moore est, hormis pour son « BOWLING FOR COLUMBINE », une imposture ?

Ce n’est pas ici, malgré une idée intéressante sur le papier (aller en Europe pour déterminer ce les USA pourraient apprendre d’elle), que l’on pourra penser le contraire.

Désespérant, tout comme les louanges adressées au faquin à casquette de la part de 90 % de mes confrères critiques (qui, décidément, ne comprennent rien).

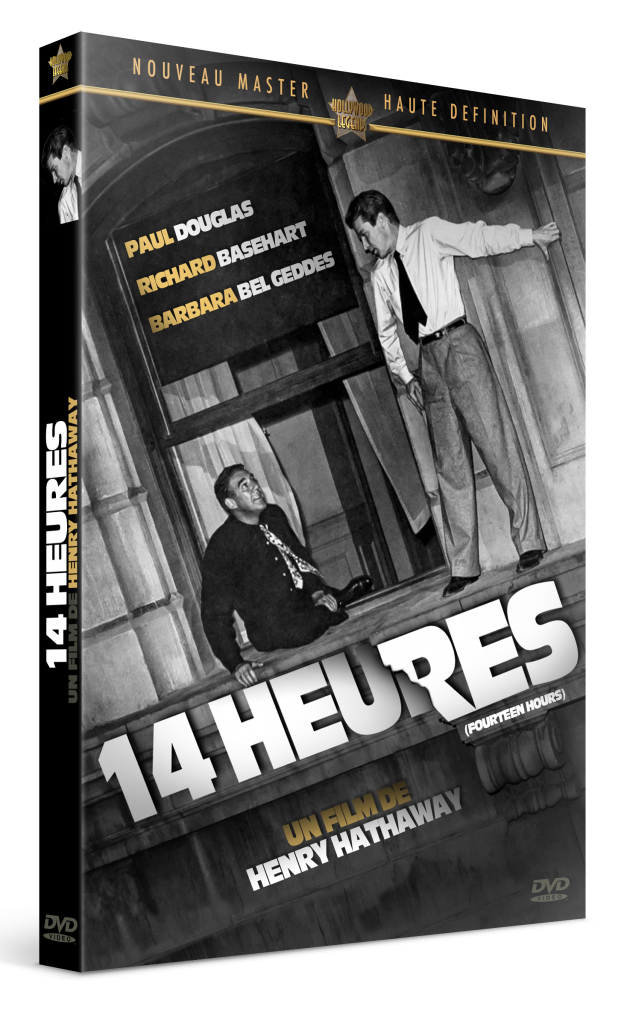

Le DVD de la semaine : « 14 HEURES »

de Henry Hathaway / ESC

Lecteurs/lectrices, cette semaine, il faut mieux se rabattre sur les dvds que sur l’actualité des salles.

Lecteurs/lectrices, cette semaine, il faut mieux se rabattre sur les dvds que sur l’actualité des salles.

Du classique en veux-tu, en voilà, par le providentiel éditeur ESC.

Comprenez par classique, la période proposée – les fifties chez l’Oncle Sam – et les cinéastes en question.

Passons rapidement sur « LE VOYAGE FANTASTIQUE » de Henry Koster – qui reste avant tout connu pour avoir livré « LA TUNIQUE », le premier film exploité en CinemaScope de l’histoire.

Un ingénieur en aéronautique est chargé d’enquêter sur un crash qui a eu lieu au Labrador. Il part du principe que cela est la faute d’un défaut de fabrication. En se rendant là-bas, il voyage à bord du même type d’appareil qui s’est écrasé au sol et pense qu’il doit prévenir les autres passagers, dont une célèbre actrice…

Suspense rondement mené ou le duo James Stewart et Marlène Dietrich en robe Dior fait mouche.

« LA MAISON DE BAMBOU » (1955) n’était plus dispo chez nous depuis longtemps.

C’est donc avec un ravissement extrême que nous assistons à la résurrection de ce chef d’oeuvre du génial Samuel Fuller, tourné au pied du mont Fuji, où les deux Robert parmi les plus connus du métier, Ryan et Stack, font les cambrioleurs dans le Japon de l’après-guerre sur fond d’enquête sur la mort d’un soldat.

L’utilisation exceptionnelle des plans larges est un régal pour les yeux, en plus du reste.

Ronald Neame a mauvaise réputation. C’est profondément injuste.

Ok, il est n’est pas l’auteur le plus « remuant » du monde mais c’est est un habile technicien qui a toujours su faire preuve d’un savoir faire indéniable, à l’instar de « L’HOMME QUI N’A JAMAIS EXISTÉ ».

Durant la seconde Guerre Mondiale, les alliés préparent leur Débarquement en Sicile et mettent au point une ruse visant à tromper l’ennemi. Ainsi, le corps d’un officier britannique est découvert sur une plage espagnole. Attaché à lui, une sacoche contenant un projet de débarquer en Grèce…

Deux parties distinctes, la préparation proprement dite et ensuite l’investigation d’un espion nazi sur le sol anglais pour savoir si le défunt a réellement existé.

Fort sympathique, et avec la présence de Clifton Webb, inoubliable pour son emploi de journaliste et écrivain obsédé par Gene Tierney du « LAURA » de Preminger.

Mais la pièce majeure de la sélection reste « 14 HEURES » de Henry Hathaway.

Hathaway est une de mes marottes et un des plus talentueux metteurs en scène ayant existé (40 ans d’activité).

Abordant presque tous les genres avec bonheur – le western avec « 5 CARTES À ABATTRE » ou « TRUE GRIT » (l’original), le polar confère « LE CARREFOUR DE LA MORT » et « L’IMPASSE TRAGIQUE », le film d’aventures via « LES TROIS LANCIERS DU BENGALE », la guerre avec « LE RENARD DU DÉSERT » sur la fin de Rommel, la fantasy (« PRINCE VAILLANT »), il a souvent mis à mal la virilité masculine.

Ici, un jeune homme monte tout en haut d’un gratte-ciel, dans une chambre et sort se mettre sur la corniche extérieure, puis se tient immobile. Il veut se suicider. Un flic de quartier voyant cela est alerté et tente de le raisonner. Bientôt, les curieux se rassemblent et télés/radios se déploient pour couvrir l’évènement…

Fustigeant le voyeurisme de ses contemporains, délivrant brillamment une tension qui ne faiblit jamais avec un minimum d’effort visible (mais de façon tellement parfaite), dressant toute une série de portraits sociaux pénétrants, avec un ton documentaire saisissant, dans un noir et blanc superbe, avec un casting impeccable dont Richard Basehart – qui accédera ultérieurement à la gloire chez Fellini – et Grace Kelly, pour sa première apparition, maître Henry éblouit une fois encore.

Copies toutes plus magnifiques les unes que les autres et présentations très inégales de Jean-François Rauger, directeur de la programmation à la Cinémathèque française, qui parfois n’a rien à dire.

Il n’empêche, procurez-vous derechef ces galettes.

Vous ne le regretterez pas.