LE FILS DE SAUL

de László Nemes (Géza Rõhrig, Levente Molnár, Urs Rechn)

Post Seconde Guerre mondiale, le système nazi au cinéma est un vaste et passionnant sujet, qui provoque le débat.

Débat parfois justifié (« SALÓ OU LES 120 JOURS DE SODOME », « DE NUREMBERG À NUREMBERG », « PORTIER DE NUIT », « LA LISTE DE SCHINDLER », « LA VIE EST BELLE », « LA CHUTE », « UN ÉLÈVE DOUÉ »…).

Parfois non justifié, comme dans les produits de guerre italiens des « sixties » (certains formidables), où, la plupart du temps, les soldats allemands étaient vaincus par la ruse et le coup de poing, telle la bande dessinée « Captain America » de Jack Kirby.

On ne parlera pas de ce courant de « Naziploitation », dans les années 70, incarné par le personnage d’« ILSA », qui mélangeait sexe et torture, indéfendable.

Présenté en compétition officielle lors du dernier Festival de Cannes et lauréat du Grand Prix du jury, voici que débarque, aujourd »hui en salle, un nouveau jalon dans la représentation à l’écran de la Shoah : « LE FILS DE SAUL ».

Camp d’Auschwitz-Birkenau. Octobre 1944. Saul Ausländer bosse dans l’un des crématoriums. Il est membre du Sonderkommando, un groupe de prisonniers juifs isolés du reste des autres détenus et forcé d’assister les SS dans leur plan d’extermination. Un jour, parmi un tas de cadavres, il découvre le corps d’un garçon qui lui rappelle son fils. Chamboulé, il décide de le soustraire aux flammes afin de lui offrir une sépulture convenable…

Assistant de Béla Tarr sur le superbe « L’HOMME DE LONDRES », László Nemes, hongrois de 38 ans, extrêmement bien documenté pour l’occasion, adoubé par l’estimable Claude Lanzman, signe ici un premier long métrage techniquement éblouissant (lumière, gros travail sur le son), mais qui peut être nuancé quant au concert de louanges que l’on peut entendre un peu partout.

Déjà, sur la croisette, à la sortie de la projo de presse du matin, des petits détails me laissaient perplexe.

L’ayant revu, il y a trois semaines, rien à faire, toujours la même impression mitigée.

Car si Nemes – après Spielberg, Benigni et, dans une moindre mesure, Polanski – répond à sa façon à la fameuse question « Comment représenter l’indicible et l’inmontrable » dans un premier quart d’heure immersif et coup de poing, ensuite c’est une autre histoire.

La bonne distance du départ que le jeune réalisateur arrive à mettre entre le spectateur et son sujet va progressivement se retourner contre lui, et l’on ne parviendra plus à ressentir d’empathie avec le protagoniste principal et, par ricochet, à s’intéresser à ce qui l’attend – malgré l’interprétation forte de l’écrivain et poète Géza Rõhrig, jouant Saul.

Mais il y a surtout cette étrange impression que plus l’on avance vers le dénouement, plus les péripéties tombant sur notre malheureux semblent arrivées de façon mécanique et parfaitement huilée, comme si l’homme derrière la caméra, un chouïa trop malin, voulait « manipuler » son monde exactement à la virgule près.

L’on ne peut alors s’empêcher de trouver que cela sent l’artifice à plein nez, nonobstant les qualités visuelles précédemment évoquées.

Attention, que les choses soient claires, malgré des réserves, « LE FILS DE SAUL » est important et doit être vu.

On n’a pas fini d’en parler.

MADAME BOVARY

de Sophie Barthes (Mia Wasikowska, Henry-Lloyd Hugues, Ezra Miller)

Emma Rouault, fraichement sortie du couvent, épouse Charles Bovary, un modeste médecin de campagne. Passant ses journées à aménager l’intérieur de sa nouvelle maison où à jouer du piano, sa vie est parfaitement réglée mais d’une trop grande monotonie à son goût, elle qui ne rêve que de romanesque. Sa rencontre avec M. Lheureux, le Marquis d’Andervilliers et Leon – respectivement commerçant, noble et clerc de notaire – va pimenter son quotidien…

Passer notamment après Jean Renoir, Vincente Minnelli et Claude Chabrol – les versions les plus mémorables du célèbre roman de Flaubert (on passera sous silence la récente adaptation catastrophique d’Anne Fontaine avec Luchini) – n’est pas une mince affaire.

Pourtant, la française Sophie Barthes s’en sort admirablement bien.

Déjà dans sa précédente oeuvre, le curieux et réussi « ÂMES EN STOCK », sur les affres existentielles d’un acteur devant jouer une pièce de Chekov, tout n’était que sensoriel.

Bis repetita présentement.

Entre une photo très soignée et naturaliste, des décors exploités avec justesse, des compositions de plan savoureux (regarder comment Emma et son mari sont positionnés à chaque fois l’un vis-à-vis de l’autre dans le cadre), une Mia Wasikowska qui, après « CRIMSON PEAK » et « JANE EYRE », continue de porter admirablement le costume d’époque, Henry Lloyd-Hugues dans le rôle de son mari, impeccable en docteur sans ambition et cocu, et le reste de la distribution au diapason, cette « MADAME BOVARY » – condensant la durée décrite du livre en une année et rendant l’héroïne, pour une fois, agréable – n’a pas à rougir face à ses glorieux prédécesseurs.

Bien au contraire.

DOPE

de Rick Famuyiwa (Shameck Moore, Zoë Kravitz, Tony Revolori)

Peut-être ne le savez vous pas, mais depuis, en gros « SHAFT » en 1971, il y a tout un courant du septième art à destination quasi-exclusif du public noir d’outre-Atlantique.

Plein d’inédits chez nous.

De ce côté-ci de l’océan, qui connait par exemple, Tyler Perry, prolifique directeur, star aux USA.

Parfois, quelques-uns parviennent à toucher une audience plus large et deviennent mondialement célèbres, s’exportant pourrions-nous dire.

Ce fut le cas de Spike Lee.

Mais pour une poignée de bonnes choses, beaucoup de mauvais à déplorer.

A un tel point que l’on peut se demander légitimement si le cinéma afro-américain de haute tenue ne serait pas moribond.

Il y eu cependant, cet été, le trop poli « N.W.A – STRAIGHT OUTTA COMPTON », immense carton, et celui qui nous importe maintenant « DOPE » (qui signifie aussi bien « substance stupéfiante », « cool » ou « andouille »).

Malcolm, lycéen, est un geek habitant Inglewood, le quartier chaud de Los-Angeles. Avec ses amis Diggy et Jibs, il vénère un culte absolu aux années 90 (fringue, hip-hop) et passe des entretiens pour entrer à l’Université. Lors d’une soirée privée qui dégénère, il se retrouve en possession d’un sac contenant plusieurs kilos de drogue et un flingue…

Cette comédie – pourtant précédée d’une réputation flatteuse, récipiendaire du Prix du Public au festival de Deauville – pêche par une prétention du dénommé Rick Famuyiwa (responsable notamment du pénible « LA GUERRE DES PÈRES » avec Forest Whitaker) à asséner un message (faussement) provocateur via un style empruntant aussi bien au clip du gansta rap qu’à la mythique série télé LE PRINCE DE BEL-AIR qui révéla Will Smith, et s’appuie sur des comédiens, certes charismatiques, mais dont les caractères sont mal développés et traités.

Même la BO de Pharrell Williams ne sauve pas les meubles.

Une belle arnaque.

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ

de Franck Ekinci et Christian Desmares (avec les voix de Jean Rochefort, Marion Cotillard, Olivier Gourmet)

1941, Napoléon V règne sur la France où, depuis plusieurs décennies, comme partout sur le globe, les savants se volatilisent mystérieusement les uns après les autres, privant l’humanité d’inventions majeures. Dans ce monde, toujours gouverné par le charbon et la vapeur, Avril, une jeune fille part à la recherche de ses parents, scientifiques disparus, en compagnie de Darwin, un chat parlant et de Julius, un titi parisien. Ils sont loin de se douter de ce qui les attend…

Cette uchronie animée – ayant gagné la récompense suprême à Annecy – retranscrit et respecte fidèlement l’univers de Jacques Tardi (ses thématiques pacifistes, son admiration pour le grand caricaturiste et graveur Albert Robida) et l’on se retrouve entraîné dans un rêve éveillé, comme lors de la lecture d’un album d’ ADÈLE BLANC-SEC, du moins durant toute une première partie « citadine ».

Ensuite, on glisse pas à pas vers de la science-fiction pur jus dans une seconde partie « souterraine » moins convaincante, tranchant trop par rapport à ce qui a précédé.

Cela n’en demeure pas moins, après « PHANTOM BOY » et « ADAMA », une autre jolie preuve du savoir-faire hexagonal en la matière.

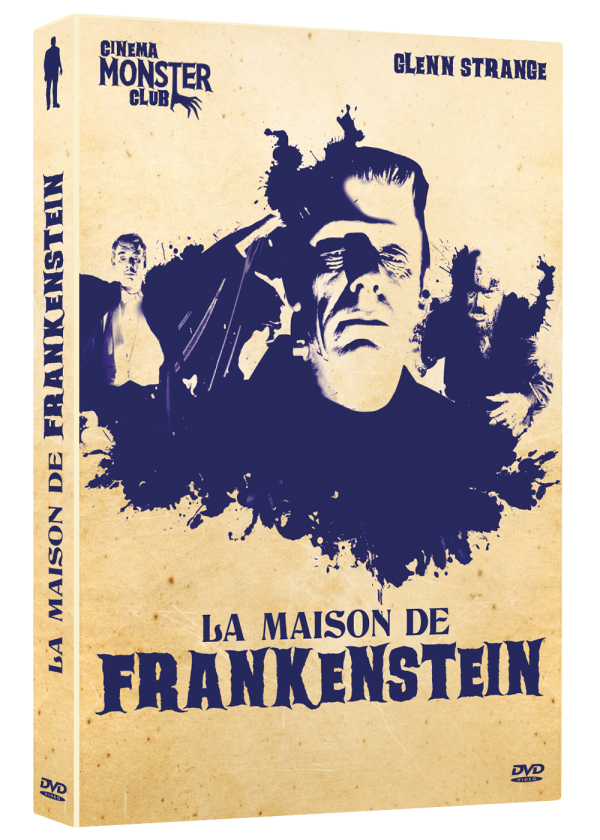

Le DVD de la semaine : « LA MAISON DE FRANKENSTEIN »

de Erle C.Kenton / ELEPHANT FILMS

Si je vous dis la HAMMER, de suite l’image en couleur de Christopher Lee revêtant sa cape de vampire ou maquillé en créature façonnée à partir de morceaux de cadavres vous vient probablement à l’esprit.

Cela date de 1957 mais commença bien avant, dès 1931.

À cette date, James Whale donna ses lettres de noblesse avec deux chefs d’oeuvre intemporels, « FRANKENSTEIN » et sa suite directe, supérieure pour ma part, « LA FIANCÉE DE FRANKENSTEIN ».

D’autres séquelles apparurent mais difficilement visibles pour beaucoup d’entre elles.

Heureusement pour nous, ELEPHANT FILMS est là pour remédier à tout ça, avec pas moins de cinq dvd.

Il y a, superbe, « LE FILS DE FRANKENSTEIN » (1939) de Rowland V. Lee (un excellent metteur en scène à (re)découvrir) où, comme son titre l’indique, la progéniture du célèbre Baron, croyant bien agir, reprendra les expériences de son père au désespoir de la population locale. Basil Rathbone, venant juste de ferrailler contre Errol Flynn, est exceptionnel en fiston du démiurge maudit et Boris Karloff, toujours impérial en monstre.

Ensuite, « LE SPECTRE DE FRANKENSTEIN » (1942) de Erle C. Kenton où Ygor (Béla Lugosi, irrésistible de cabotinerie), le bossu difforme, assistant du défunt baron, s’étant lié d’amitié avec la créature, atteinte physiquement, part à la recherche du frère de Frankenstein, seul être capable de les guérir tous les deux. À signaler la séquence avec un enfant la plus achevée de toute la série.

« FRANKENSTEIN CONTRE LE LOUP-GAROU », lui, est de 1943. ROy William Neill, qui a beaucoup fait sa carrière durant, d’adaptations plus ou moins agréables de SHERLOCK HOLMES, là fait le job comme l’on dit pour un des premiers « crossover » de l’histoire, procédé qui sera énormément repris et amplifié par la suite jusqu’à nos jours. Lugosi, cette fois, endosse la défroque du monstre (ratage) et sera opposé à Lon Chaney Jr, lui en lycanthrope.

Certainement le plus délirant, « LA MAISON DE FRANKENSTEIN » (1944), encore de Erle C. Kenton, réunit le comte Dracula, le loup-garou, la créature de Frankenstein et un bossu, digne descendant de Quasimodo, puisqu’il y a une gitane et qu’il en tombe amoureux.

Toute cette clique va s’allier avant de s’entredéchirer jusque dans le final habituel avec incendie, destruction et course-poursuite de rigueur.

Casting de rêve : Karloff, Lon Chaney Jr, John Carradine, Lionel Atwill et Glenn Strange (immortalisé sous le crayon de Jack Davis pour de nombreuses couvertures et illustrations de magazines)

Une fois encore, le noir et blanc est fabuleux.

Pour chaque titre, un chef opérateur différent, venant de l’expressionnisme allemand ou non, mais qui trouva des solutions visuelles sidérantes avec les ombres portées.

Toujours les maquillages impériaux de Jack Pierce, les effets spéciaux confondants de John P. Fulton, les costumes de Vera West et les scénarios fous de Curt Siodmak, éminent frangin du géant Robert.

J’allais oublié « DEUX NIGAUDS CONTRE FRANKENSTEIN » (1948), rigolote dégénérescence avec les comiques Abbott et Costello.

Les copies sont restaurées avec talent et agrémentées de bonus explicatifs de Jean-Pierre Dionnet sur le mythe inventée par Mary Shelley au bord d’un lac en Suisse, lors d’un concours littéraire intime avec son époux – Shelley -, Lord Byron et Polidori.

Plongez-vous dans cette saga, produite par la UNIVERSAL, qu’on croit connaître par coeur et qui, à chaque visionnage, nous surprend pour notre plus grand bonheur.